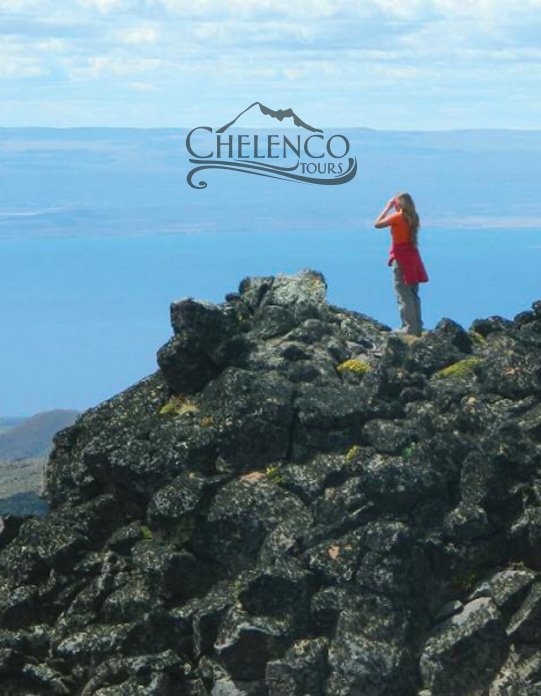

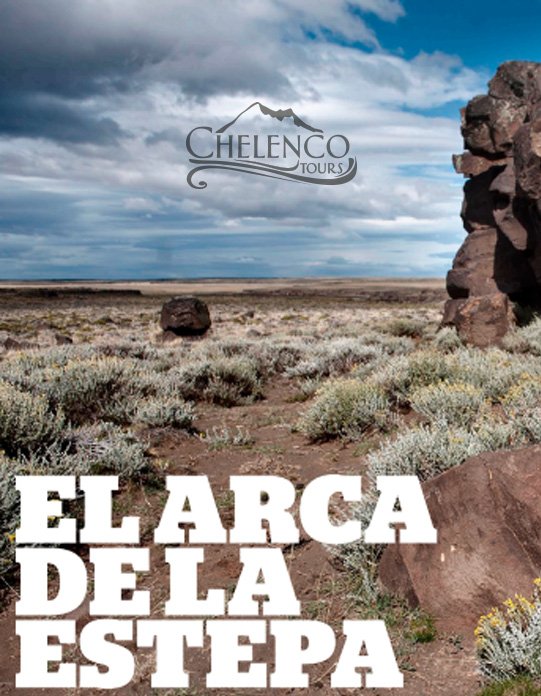

Sobre la tierra de esa estepa patagónica, el horizonte es infinito. Todo es naturaleza y no se ve rastro alguno de civilización, ni antigua ni de ningún modo imaginado. Tampoco se escuchan ruidos, solo retumba el sonido del viento y, cuando este cesa, solo se oye quizá el cantar de algún pájaro. Llegar a la parte superior de esta meseta, a 1400 metros de altura sobre el nivel del mar, en plena pampa del pedregal, aislado y detenido en el tiempo. Estar parado allí genera una mezcla de emociones: por un lado, la maravilla del paisaje te cubre como un bálsamo y te sentís bien; pero por otro lado, la perturbadora sensación de estar ante una tierra primigenia, en el confín de tus percepciones, aparece un atisbo de inquietud, de miedo existencial como de que esa tierra te succiona o que tu cuerpo toca un límite que no existe.

Pensás varias cosas. Por ejemplo, que se trata tan solo del miedo a lo desconocido en un ámbito inmenso y verdaderamente agreste. O que este es el miedo arcaico, del hombre ante la magnitud de la naturaleza, esa histeria de soledad, tan antigua como el hombre mismo. Esas ideas medio locas, como que eso sería entrar un par de metros —dos o tres— en las mentes prehistóricas de los cazadores recolectores que se animaron a subir por esas cuevas, esos huecos, Pungo, como el primitivo hombre de las cavernas, sos vos, ahí, frente al fiordo jurásico!

Naturalmente, uno sacude la cabeza, sonríe, suspira profundamente, y eso sí: el grupo de guanacos curiosos que se quedan mirando…

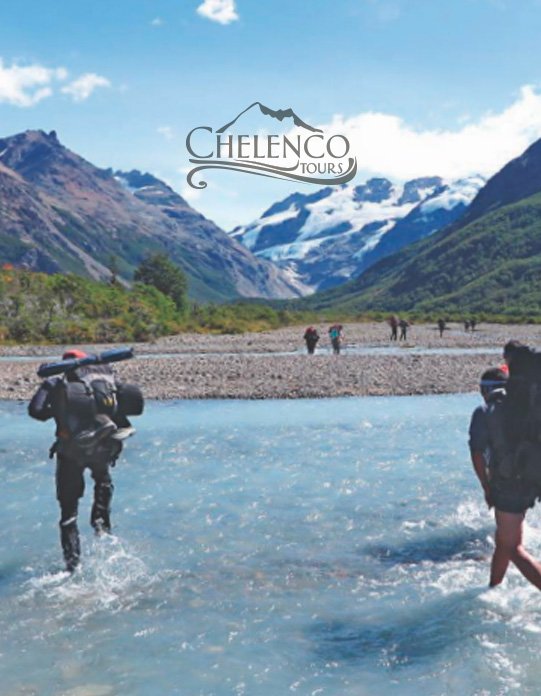

Habíamos llegado a esta región de la provincia de Santa Cruz por invitación de la Fundación Flora y Fauna, una ONG de ciudadanos argentinos interesados en la defensa de áreas protegidas con un accionar en la adquisición y donación de esas superficies al país. Luego de haber participado activamente en la creación de nuevos Parques Nacionales, Flora y Fauna acaba de donar 500 hectáreas en Perito Moreno, al noroeste santacruceño, para sumarse al territorio actual del parque.

Además del interés por su conservación, la Fundación desarrolla acciones de impulso económico y social de las localidades a través del turismo en la naturaleza. Junto con Guido Vittone, coordinador local de Flora y Fauna, la idea es hacer un proyecto turístico relevante de la región —la zona comprendida por la meseta del lago Buenos Aires y sus alrededores— con el objetivo de ver qué posibilidades se podían ofrecer a los viajeros que se acercan en busca de verdaderas aventuras, que en esta Patagonia profunda ciertamente están presentes.